自動ミスト装置の取り付け方法を詳しく紹介します。

装置のおおまかな情報が知りたい場合は、こちらをご覧ください。

ビニールハウス内の農業用冷房、細霧冷房システムは、日曜大工のように簡単に取付けられます。

単相200Vのコンセント、水道水が取得できる環境なら、1日で取付作業完了します。

Youtubeでも取付方法を紹介予定です。動画の方が雰囲気も伝わるかもしれません。

用意するもの

- プラスドライバー

- マイナスドライバー

- モンキーレンチ

- プライヤー

- 水道用ホース(新品、蛇口からポンプまでの距離分)

- ゴム付作業用手袋

- 脚立(ハウス上部へミストノズルを取付ける作業用)

- マイカ線 ハウスの端から端までの長さ(下記、ラインの本数用意)

- 結束バンド ノズル数×3 程度の本数、 耐候性のある黒色で150mm を推奨

- シールテープ

水道用ホースは蛇口からミスト用ポンプに至るまでの長さをご用意ください。

ワンタッチコネクタで取付けるため、内径15mm 外径19mmをオススメします。

家庭菜園等でよく使うホースサイズです。

過去に通水したものはゴミや蒸発したミネラル分が残っている可能性が高いので、必ず新品を使ってください。

取付手順

コントロールパネルとなる制御盤、高圧ポンプを設置します。

- 単相200Vコンセントが届く

- Wi-Fiが届く

- 水道水をホースで引ける

- 画面を見たり、タッチパネルの操作がしやすい

制御盤の取付方法は色々とありますが、パイプや壁に固定する方法が一般的です。

パイプにマイカ線や針金、結束バンドで固定しても良いし、コンパネ等の板にネジ止めしてもOK◎

高圧ポンプの位置は、ハウス中央部分ではなく、東西のどちらかの壁面沿いに置くのがオススメです。

理由は後述STEP6のトンボ配管になりやすいため。

単相200Vコンセント、

水道ホースがある場所を選びます

箱の内側にネジ止めできる箇所があります

他にも結束バンドや針金が通せる箇所もあります

使用者の肩の高さくらいに取り付けると操作しやすい。

高圧ポンプは水平に設置します。

コンクリートブロックなどの上に置くのもオススメ

(STEP9 オイル交換しやすい)

取付位置の右側にスペースがある位置がオススメ。

盤を開けても邪魔にならないためです。

また、液晶パネルは明るい太陽光の下で見にくくなります。

パネルが北向きになれば視認性が上がります。

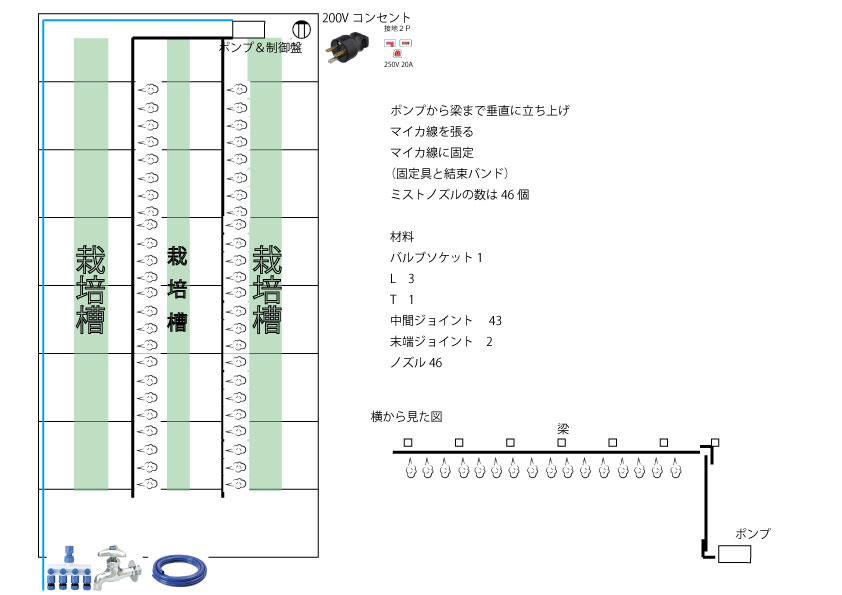

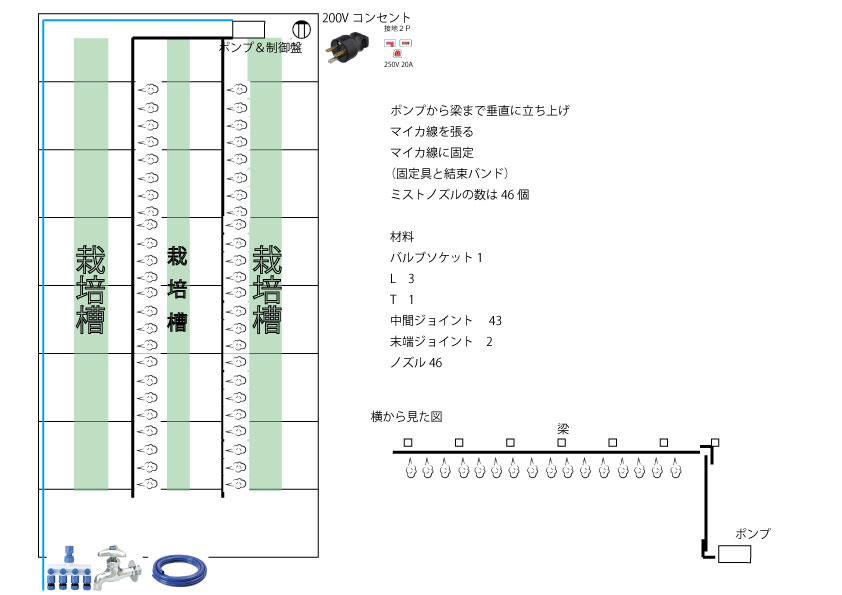

ミストを放出するためのノズル位置、高圧ホースの配置を決めます。

高圧ポンプから吐き出された水は、高圧ホースを通り、ノズルから霧状に放出されます。

ハウスを真上から見た図で配置イメージをつかみましょう。

ハウス内の通路上にホース・ノズルを配置するのがメンテナンスしやすくて、オススメです。

上記では、ノズル個数は46個。(ノズルは50個同梱のため、50個以内で選びます)

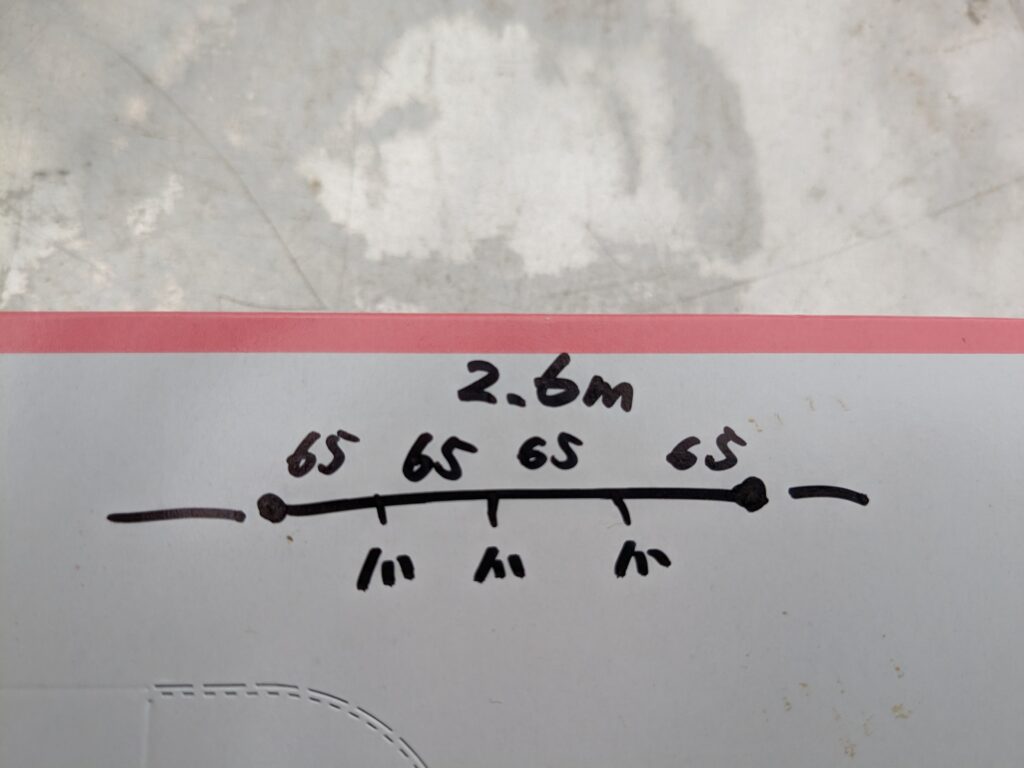

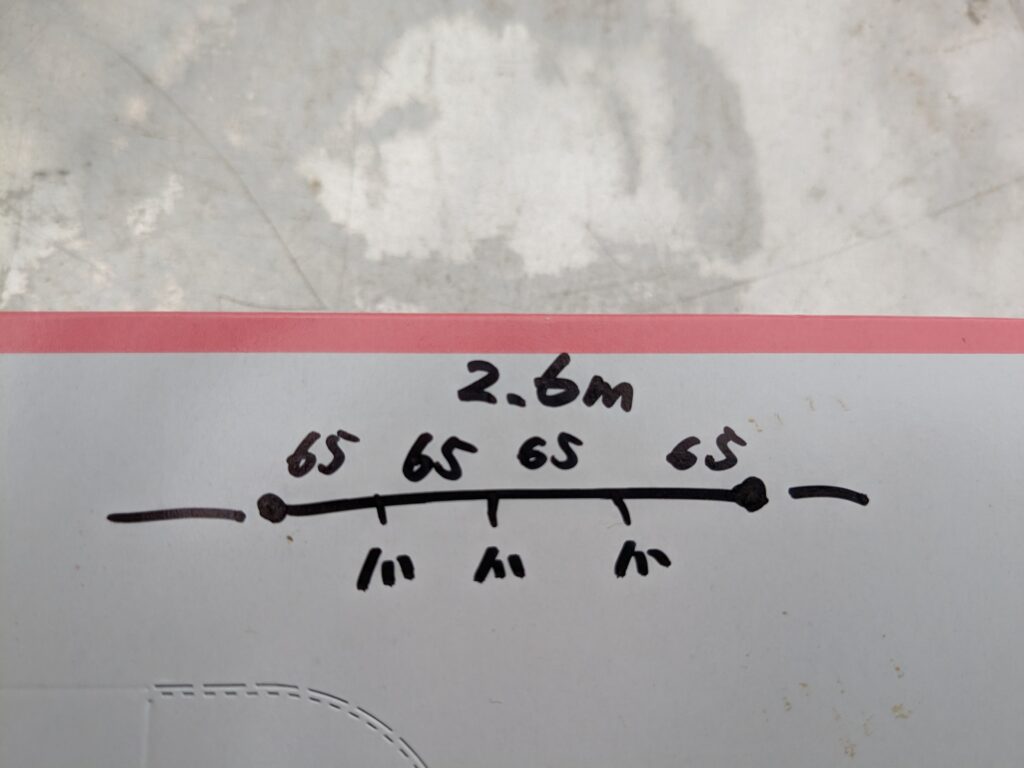

ハウスの奥行きから、ノズル位置、ホース長さを計算します。

46個を2つに分けて、23個ずつノズルを付けます。

23個付けるために、中間のホースは22本。

40mのうち前後1mを引いた、38mに装着するとしたら、38÷22≒1.7m

1.7mで22本のホースを2セット切り出します。

高圧ホースはマイカ線に括り付けるように、設置します。

なので、高圧ホースを取り付けたい位置にマイカ線を取り付けます。

マイカ線は出来る限りピンっと張ると、施工後の姿がキレイになります。

真上から見た、悠々ファーム

ホースは2つに分岐させ、通路上に配置します。

ハウスの南北方向の全長は?mです

両端に1m間隔を設けて

?mのホースになるよう設置します

2本のホースにそれぞれ23個ずつ

ミストノズルを設置することにしました。

中間ホースは22本なので、mです

計算上のホース間隔は?mです

後述しますが、梁のパイプを避けないといけないため、

微調整する可能性があります。

マイカ線の取り付け

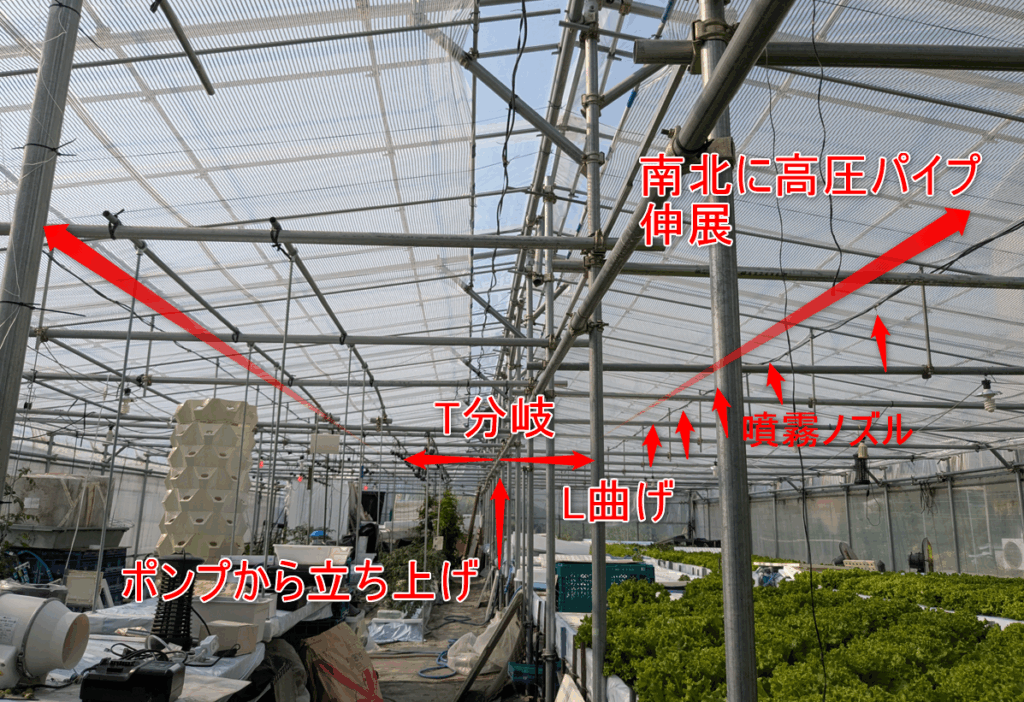

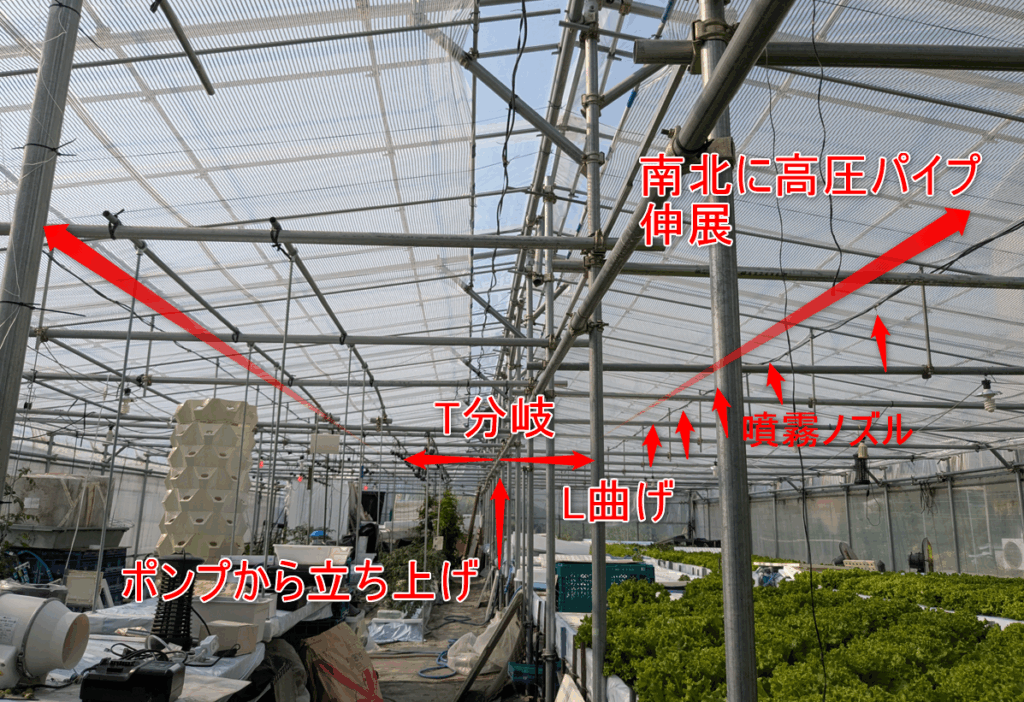

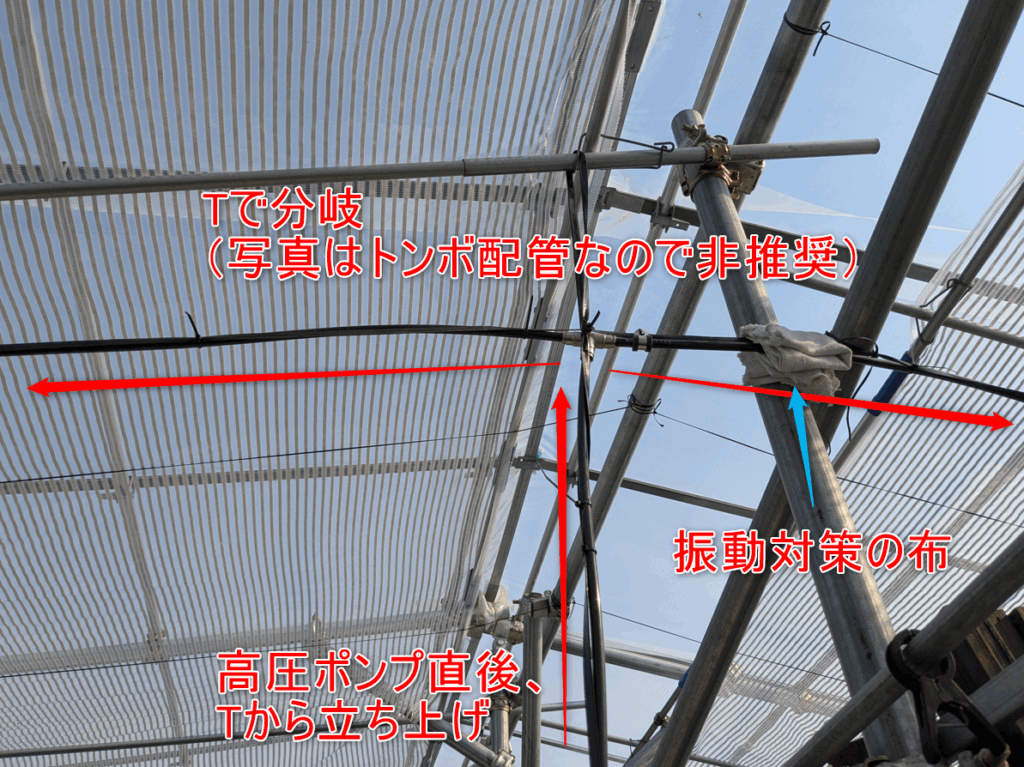

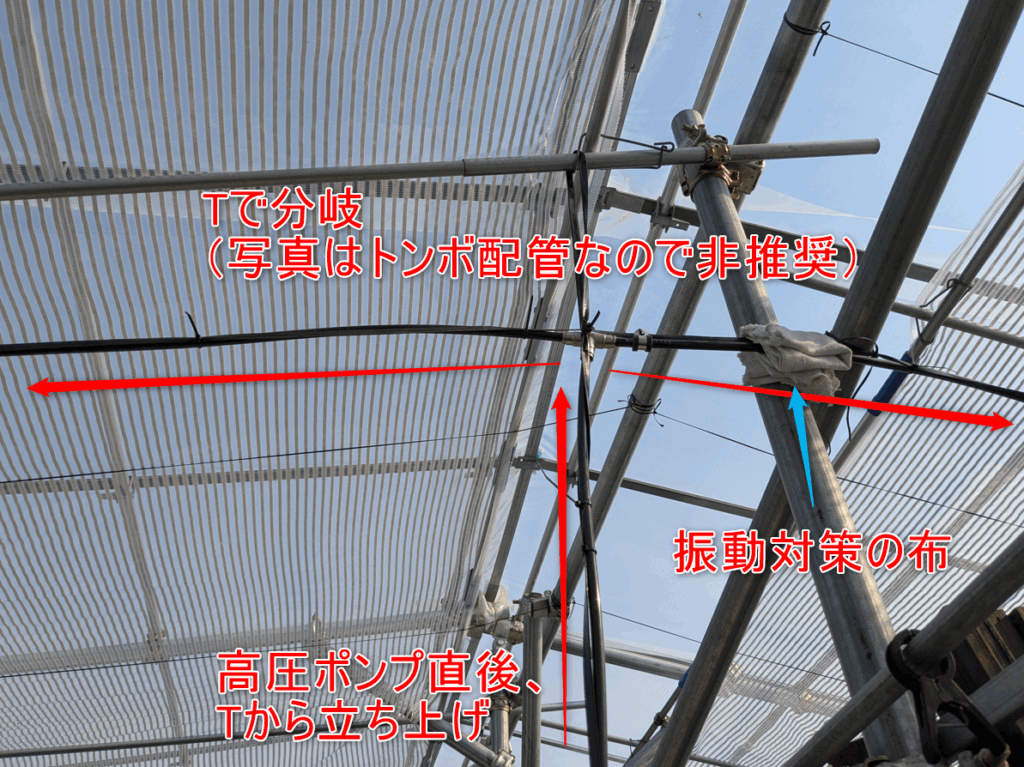

ポンプから垂直へ伸ばし、東西へ分岐。

南北方向へも伸ばして、配置図の

通りに取り付けます。

マイカ線の代わりに、ワイヤーやエクセル線でも構いません。

金属パイプも良いですが、動作させると振動によるビビリ音が出やすいです。(写真は布を巻いて、対策)

結論、マイカ線は出来る限り高い位置をオススメします。

理由は、マイカ線とミストノズルは同じ位置に来るためで、高低差がある方が、ミストが蒸発、気化しやすいからです。

ミストは放出された後、少しの時間経過と共に霧散して水蒸気になります。

しかし、霧散する前に、他のものに当たると、水滴となってしまいます。

ですので、ミストを遮るものが無い場所、というのも条件に加えてください。

よくある例は、遮光カーテン、上部にある電線、梁などのパイプが多いです。

遮光カーテンに近距離でミストが当たると、水滴となって、ボタボタ落ちます。

悠々ファームや過去に設置した場所では、遮光カーテンのすぐ下で、出来る限り高い場所…に取り付けることが多いですね。

梁が交差していて、マイカ線が取付しやすい場所も作業性が良いためオススメです。

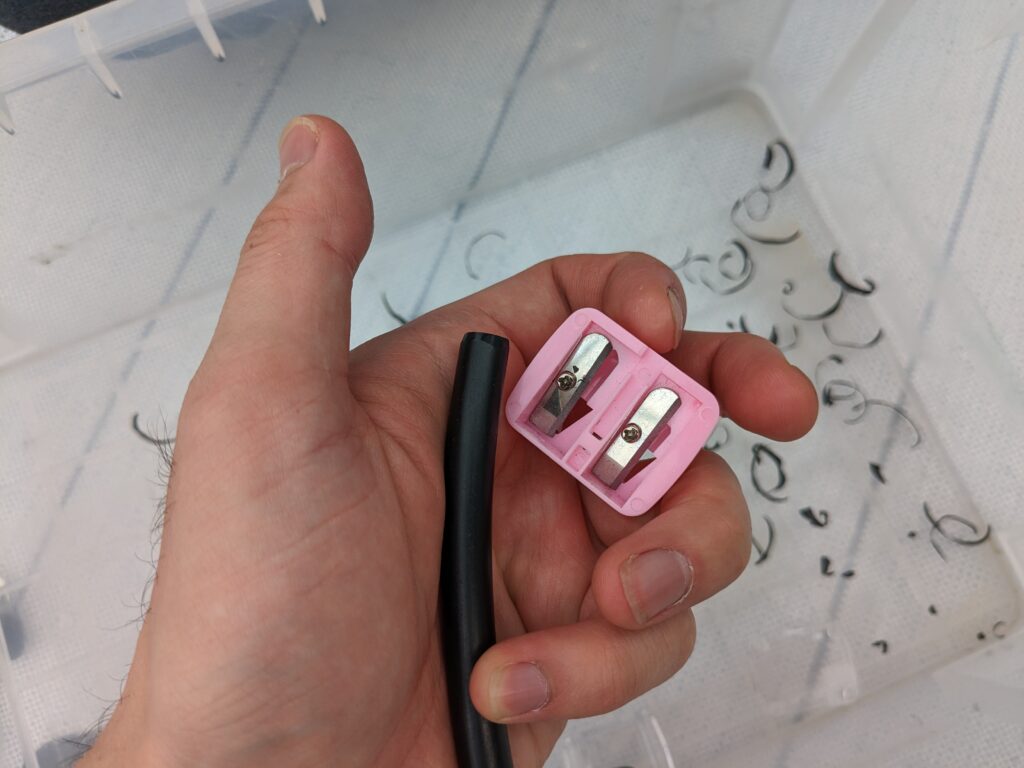

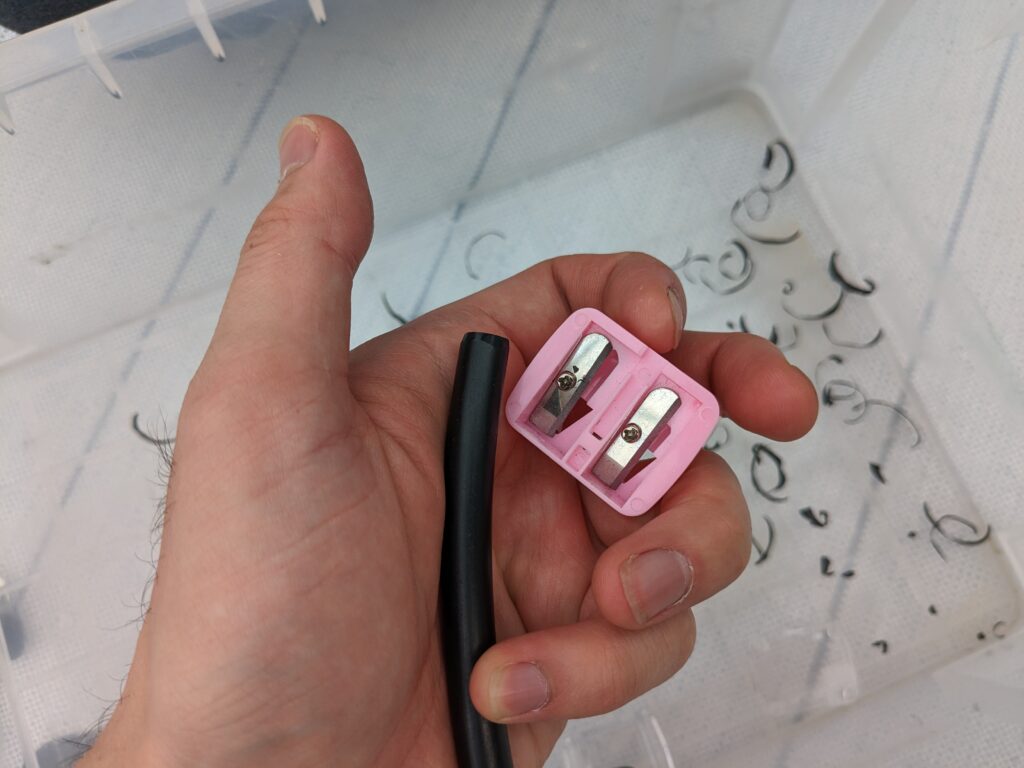

高圧ホースは専用工具で切断します。

切断面がまっすぐ垂直になるように切断し、バリを取ります。

切断面が斜めの場合、バリが出ている場合は水漏れが発生します。

もう一度、切断からやり直してください。

バリを取りすぎて、高圧ホースが鉛筆のように先端が尖らないようにも注意。

・ホース切断面が垂直になっているか?

・バリ取り作業で削りすぎていないか?

バリ取り後のホースは金属ジョイントへ押し込み、取り付けます。

サクッという感触があるまで、高圧ホースをジョイントの奥まで挿し込みます。

高圧ホースを切断する専用工具

鋭利な刃に気を付けるのは勿論、

グリップ部分で手の平を挟まないように注意

ホース切断面を水平にカット。

カット部は膨らむため、

バリ取りツールで鉛筆削りの要領で削ります

削りすぎ注意

高圧ホースのバリ取り全後比較

バリ取り後(上)は

若干尖っているのが分かります

ジョイントの奥まで挿し込みます

「サクッ」と音と共に、それ以上挿せなくなるとOK

手のひらが滑りにくくするため

ゴムの作業手袋の着用がオススメ

ホース、ジョイントを5つ程繋げたセットを作ると

後ほどの作業が行いやすいです

ジョイントは複数種類あります

ストレート、T(チーズ)L(エルボ)、末端ジョイント、バルブソケット(片側ネジ)

ホース同士はストレートジョイントで接続。

末端はエンドを選びます

高圧ホースを曲げると

水漏れの原因に繋がるため、

曲げの箇所はLの使用をオススメ

ジョイントは取り外せます。

特にミストを放出する前であれば、少し硬いですが取り外しやすいです。

ゴム付作業用手袋、モンキーレンチを用意すると力が入れやすく、作業がより簡単になります。

ちなみに、ミスト放出をさせた後はジョイント内のツメがホースに食い込んで、かなり固くなります。

ジョイントの両端リングを内側へ押し込み、

ホースを抜くと外れます

モンキーレンチをホース幅に広げて、押し当てると、

リングを押し込みやすいです

リングを内側へ押しつつ、

ホースを引くと

ジョイントから抜けます

抜いた後の高圧ホース

傷がついている先端を切断して

再利用します

動作後など硬すぎる場合、

諦めて切断する必要も出てきます

無理に取ったとしても、ジョイントが破損したり、緩くなって再利用できません(水漏れします)

ケガを防ぐ、

力を入れやすくするために

ゴムが付いた作業手袋着用を

オススメ

ジョイントに微細ノズルを取り付けます。

水漏れ、緩み防止のためにパッキンを取り付けます。

付け忘れ防止のために、全ノズルにパッキンを一気に取り付けて、次の作業へ移るのをオススメします。

微細ノズルのネジ部分。

丸のパッキンの上に

凸凹付のパッキンを重ねます

ストレート部分にはノズルを取り付けても大丈夫。

工具を使わず、指でしっかり締め付けます

末端のエンド部分は

ノズルを取り付けません。

作業STEP7洗浄後に取り付けます

いよいよ、ハウスへ高圧ホースを取り付ける時がやってきました。

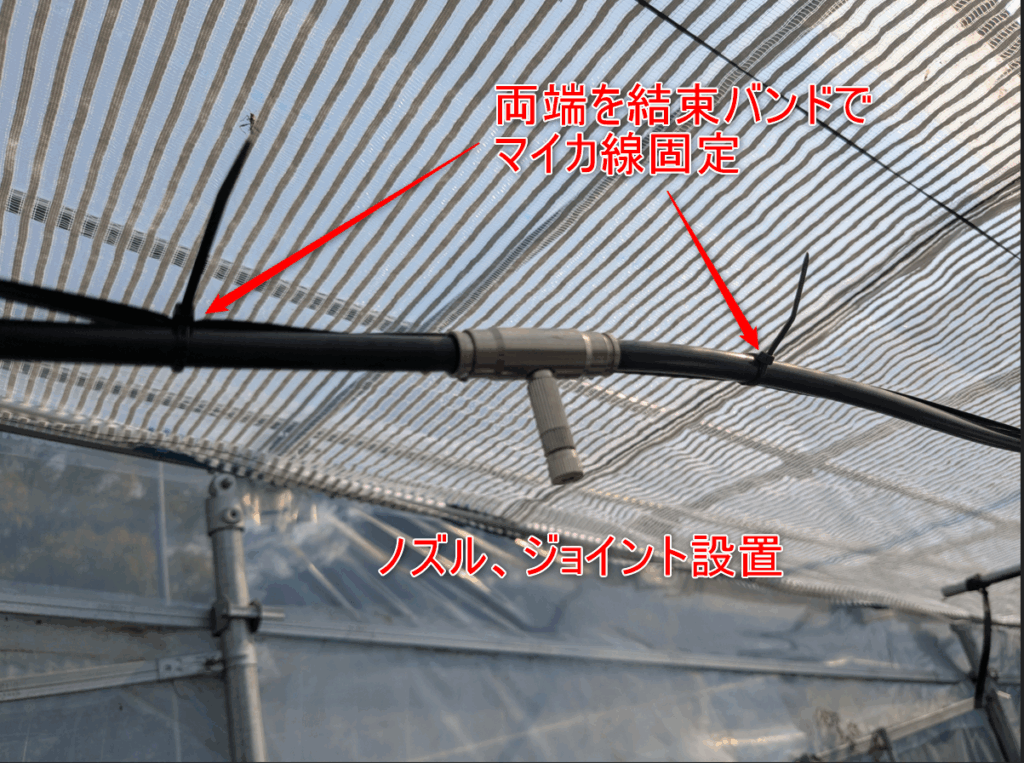

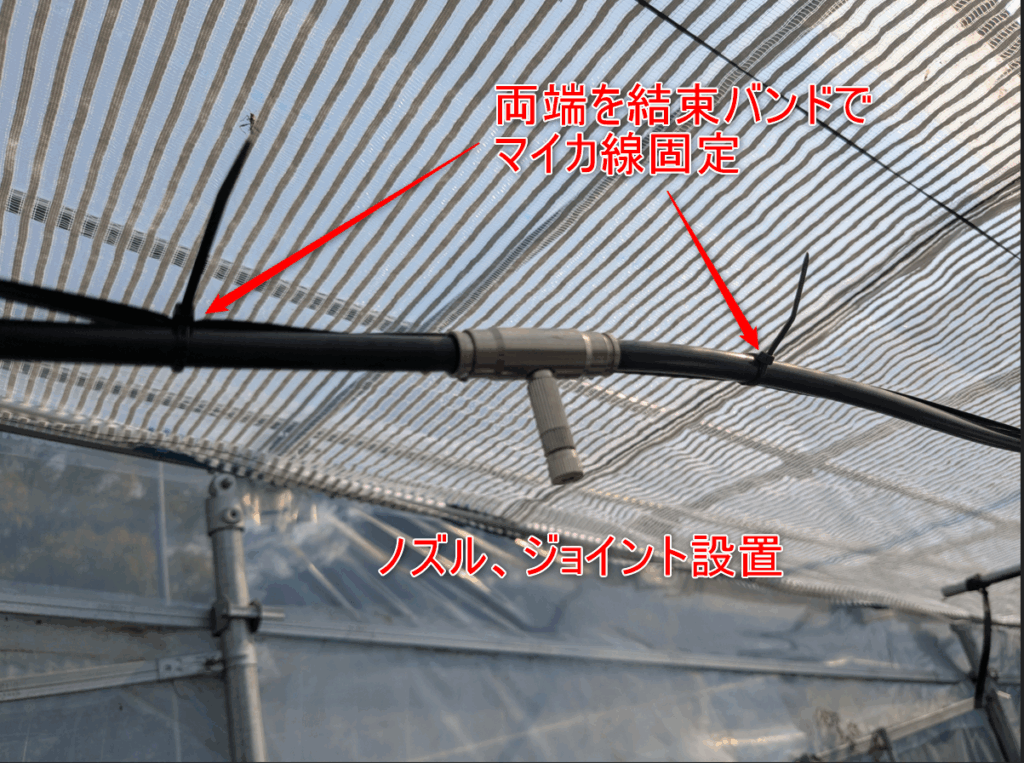

STEP2で取付けたマイカ線に「高圧ホースとノズルのセット」を取り付けます。

4,5個繋がったホースと、結束バンドを用意して脚立でマイカ線に手が届く位置まで上がりましょう。

マイカ線に高圧ホースを結束バンドで固定します。

マイカ線が弛み過ぎていると、高圧ホースも緩んでしまうため、ピンと張っておくことをオススメします。

取付けを進めると、ミストノズル直下に物が存在するときが出てくるかもしれません。

その時は、ジョイントから高圧ホースを外して、少し長い高圧ホースに変更したり、調整が必要です。

ノズルからミストが放出され、蒸発する前に物にあたると水滴になってしまいます。

水滴にならず、蒸発する目安の距離は1m。

梁や電線、金属パイプなどに当たりそうな場合は、避けて、取り付ける必要があります。

「高圧ホースとノズルのセット」を繋いで、一繋ぎにします

ノズル方向を真下に向けています

斜め方向に向けると、栽培棚などに当たる可能性があったからです

ハウス真上から見て、2列設置しました

ノズル個数50個のうち、末端以外の48個を取付けました

これまでの作業で高圧ホースを一通り設置出来ました。

残り部分である、高圧ポンプまでの接続を進めていきます。

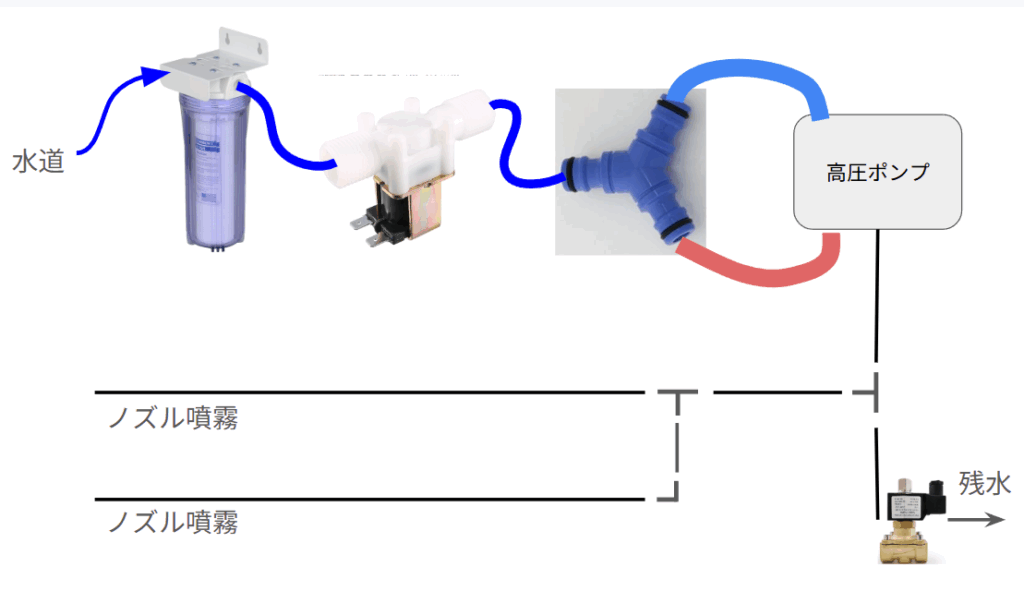

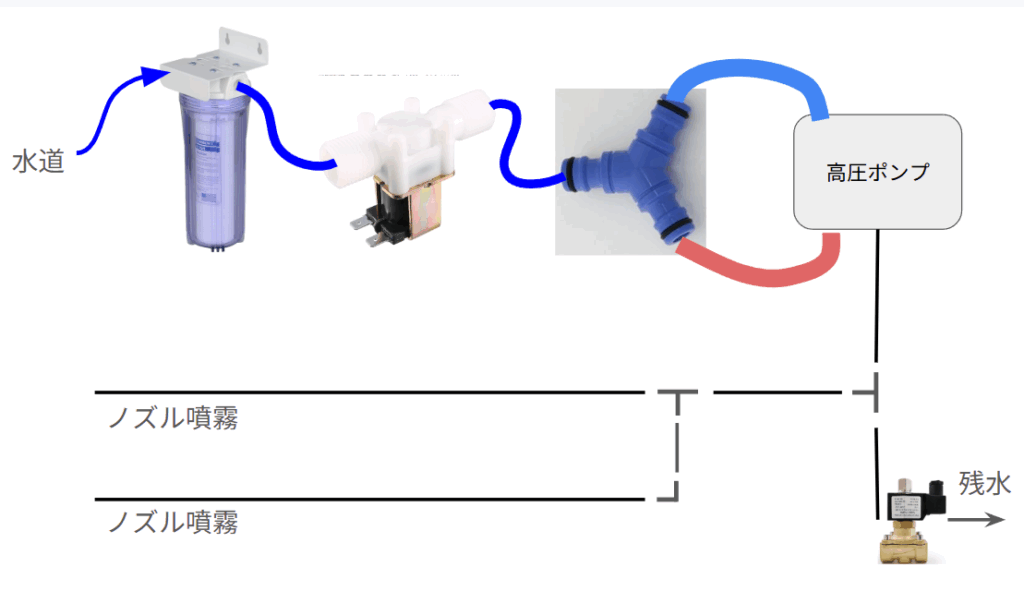

▼全体像を把握しましょう

高圧ポンプから、設置済みの高圧ホースまで、実寸を測定して、ピッタリな長さの高圧ポンプを切り出します。

切断、バリ取り、ジョイント接続です。

ただし、これまでと異なり、用途に合うジョイントを使用します。

分岐部分には、T型ジョイント。

90度に曲げる部分には、L型ジョイント。

(高圧ホースを曲げすぎるとジョイント部分の水漏れや、高圧ホース破損の原因になるため、L型金具を使用してください)

T型ジョイントの通水方向(トンボ配管は水漏れの危険!)

塩ビパイプ等を使って作業されている方はご存知かと思いますが、T型ジョイントのトンボ配管にならないよう注意してください。

漏れの原因になります。

とは言え、悠々ファームは、東西の分岐部分は見事トンボ配管になってしまっています。

(2025年現在、実働して4年経過しますが、運よく水漏れしていません)

中央部分にポンプを置くと、どうしてもトンボ配管になりやすいです。

解決方向としては、左右の壁沿いにポンプを置くのが良いと思います。

▼理想的なポンプ位置

【参考Youtube】

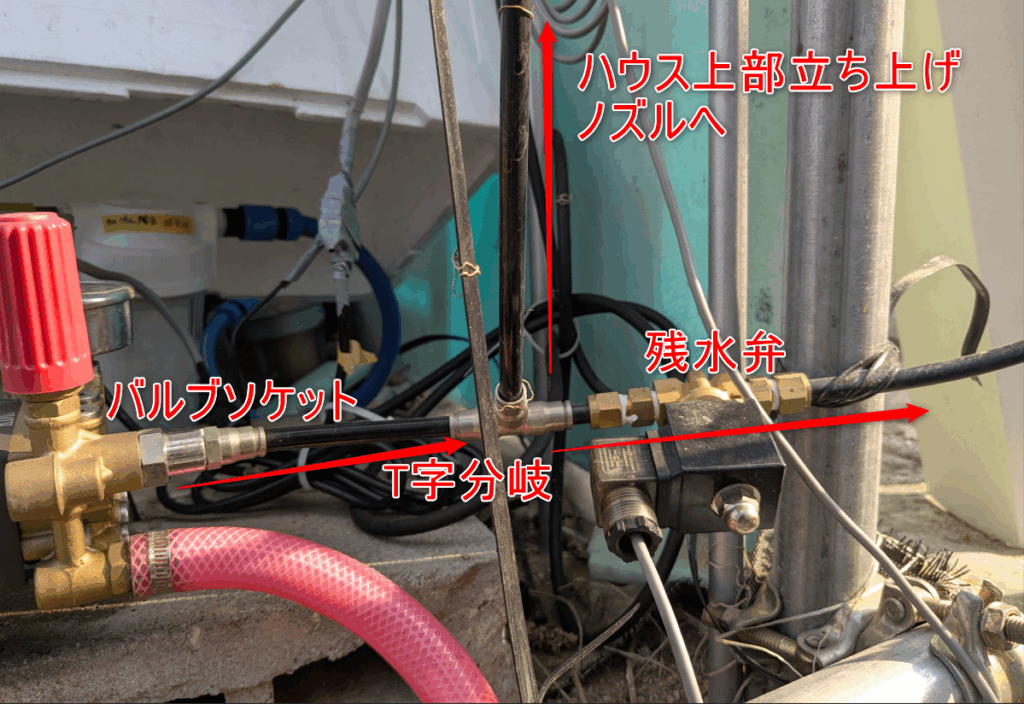

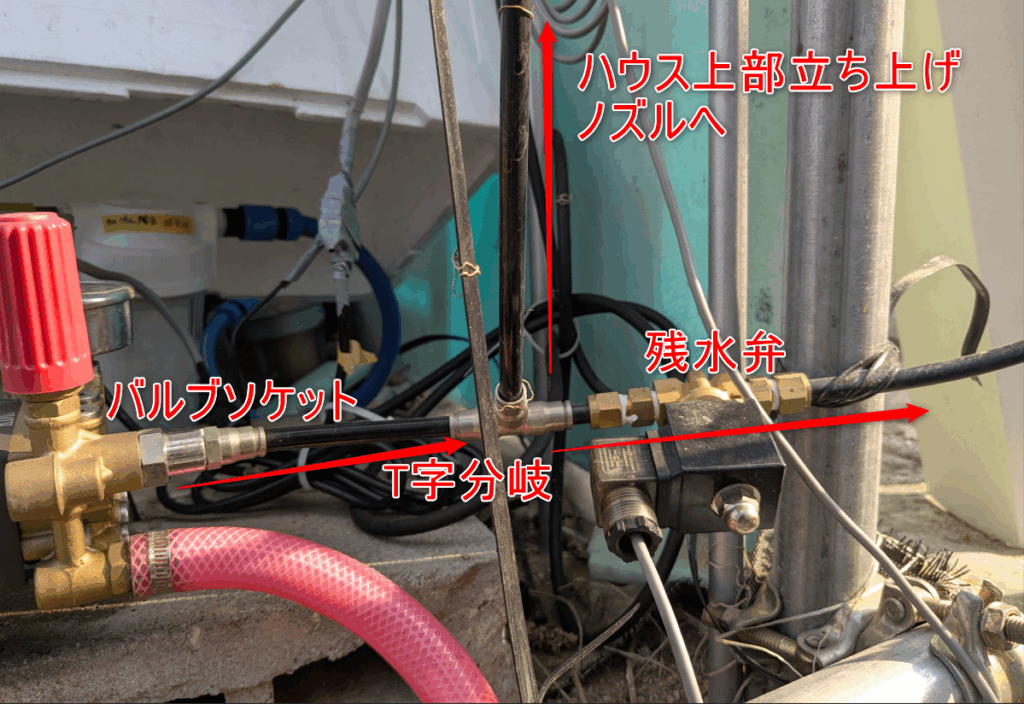

高圧ポンプの出口すぐにT字を配置

上部 ミストノズルへ

右側 残水弁へ

真上に立ち上げて、T字で東西へ分岐。

写真ではトンボ配管になってしまっていますが、避けてください。

水漏れの原因になります

ポンプからノズルまでを繋ぐまでの寸法を実寸測定し、切り出して使用します。

バリ取りも忘れずに!

ネジ部分と高圧ホースを接続するために、高圧用バルブソケットを取り付けます。

ネジ部分が使用されている箇所

・高圧ポンプ吐出部分

・残圧抜き弁の両端

ネジ山にシールテープを巻き、バルブソケットを取り付けます。

初めは手で回し、最後はモンキーレンチで締め付けることをオススメします。

シールテープで水漏れしてしまう時の対応策

結論から言うと、ヘルメチック社のF-119がオススメです。

シールテープは巻き方が甘かったりすると、水漏れを起こすことがあって、確実に漏れなく使用するには技術が必要だと考えています。

上記のF-119はボンドのようなシール剤で、私のような不器用な人間でも、初心者でも漏れを防いでくれます。

Amazonのレビューを見てみると、シールテープの上にF-119を塗るという併用されている方も結構おられますね。

ただし、乾燥時間が必要というデメリットもあります。

すぐに通水試験したいときには使えません。

なので、普段はシールテープで行い、何回も漏れるようならF-119を使ってみると良いのではないでしょうか。

乾燥時間を経た後、硬化しますが、ガチガチにはならず、ゴムのような弾力性になります。

取り外し、再取り付けが出来ます。

蛇足になりますが、水道・ガス管用途のシール剤は硬化後の性質を要チェックです。

セメントのように固まるものは、取り外し、再取り付けできなくなってしまう可能性があります。

過去に経験しました…

バルブソケットは、これまでに登場したソケット同様に高圧ホースが挿入、固定できます。

残圧抜き弁の位置は特にこだわりませんが、動作時にはLEDが光って動作確認ができます。

高圧ポンプや制御盤の近くが確認しやすいです。

残圧抜き弁には通水方向があります。

高圧ポンプから分岐した後に、残圧抜き弁に入ります。

残圧抜き弁とは?役割は?どういう動きをするの?

残圧抜き弁とは、ミストが噴霧された後に、ポタポタと水が出ないようにする弁です。

残圧を抜くことで、水滴の滴りを防止します。

細霧冷房システムの動作を整理してみましょう。

まず、水道水を高圧ポンプが動作。加圧し、高圧ホースへ水を送り、微細ノズルから細霧が吐き出されます。

高圧ポンプは稼働し続けるわけではなく、一定時間でON・OFFを繰り返します。

(稼働し続けると、ハウス内の湿度が上がりすぎて、蒸発しきれない水分が発生するため)

高圧ポンプ稼働OFFのタイミングで、高圧ホース内の圧力が下がっていきますが、いきなり0にならず、徐々に下がっていきます。

この時に飛ばしきれなかった水が水滴となって、ポタっと落ちます。

ホースで水やりしている最後、水道を止めても、ポタポタと落ちる感覚…に似ていますね。

残圧抜き弁があると、ポタ落ちをほぼ無くすことが出来ます。

高圧バルブソケットのネジ部分

ネジの締める方向にシールテープを巻きます

残圧抜き弁に取り付けている様子

初めは指で締め、

最後はモンキーレンチで締めます

高圧ポンプの吐出部分にも取付ました

高圧ポンプからT字分岐、

ミストノズルと残圧抜き弁に。

通水方向は、残圧抜き弁の底を確認

残圧抜き弁の吐出部からは、水道水が出てきます。

ハウスの脇や、排水溝に流しても良いですが、折角なら有効活用してみませんか?

悠々ファームでは、水耕栽培の栽培槽に足したり、土の栽培箇所に吐き出したりしています。

水やりの手間を削減できるかもしれません。

残った高圧ホースを吐出部に取り付けて、吐き出したい部分までホースを引っ張るだけでOKです。

▼水耕栽培の栽培槽に残水を投入しています

①蛇口からフィルターまで

水道の蛇口から、低圧用電磁弁まで水を引き込みましょう。

ここは水道圧のため、園芸用の新品ホースを用います。

低圧用電磁弁にも通水方向があります。

中にゴミが入っていると、詰まりの原因やフィルター汚染に繋がるため、

新品ホースをご使用ください。

必要な長さに切って、先端にワンタッチコネクタを取り付けます

電磁弁とコネクタ部分はパッキンがあるため、シールテープ不要ですが、念のため取り付けてもOKです。

②フィルターから電磁弁まで

メンテナンスしやすいよう、ホース接続部分は全てワンタッチコネクタを用います。

ネジ山部分にパッキンがある場合は、シールテープ不要の場合もありますが、物同士の相性もあります。

フィルター出口部分はシールテープを装着してください。

フィルターにも通水方向があります。

フィルターの出口部分は水が漏れやすいため、

シールテープを巻くのが無難です

設置場所に問題なければ、

高圧ポンプ付近に低圧用電磁弁、フィルターを設置します

ワンタッチコネクタで接続します

③分岐と太いホース接続

フィルターの出口は、分岐の根本部分に取り付けます。

2分岐後は、高圧ポンプには付属の太いホースを取り付けます。

分かりやすく、入水・リターン部分は色違いのホースを接続します。

分岐部分のホース接続

太いホース、コネクタは同梱しています

高圧ポンプ部分のホース接続

圧力が高めなので、

ホースバンドをドライバーでしっかりと締め付けます

ワンタッチコネクタが奥まで挿し込めているか確認

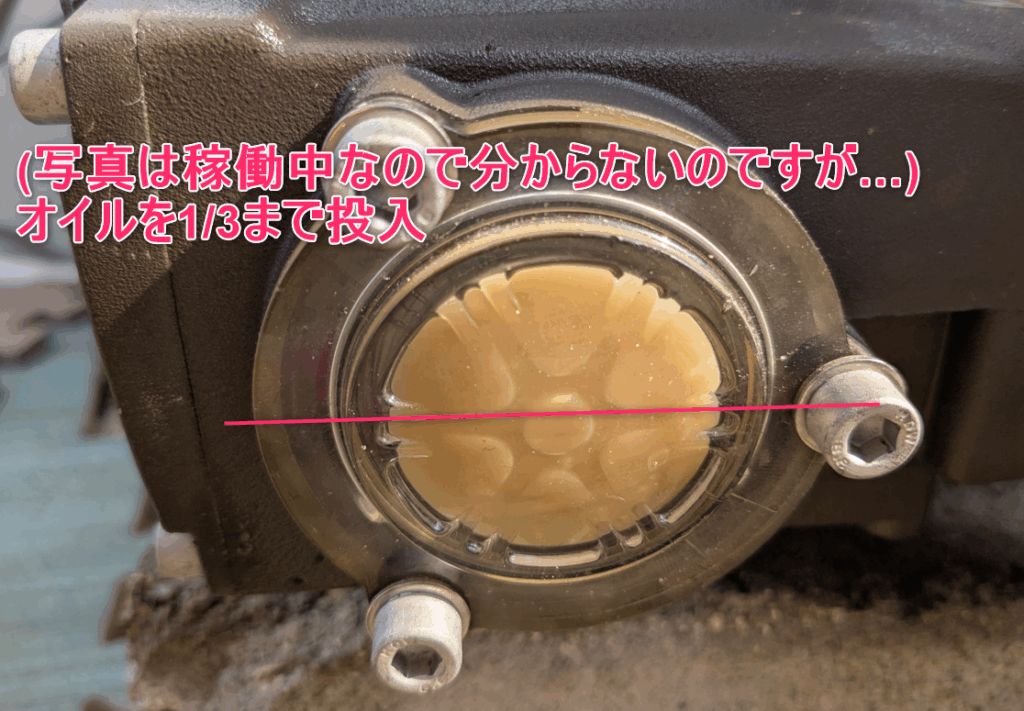

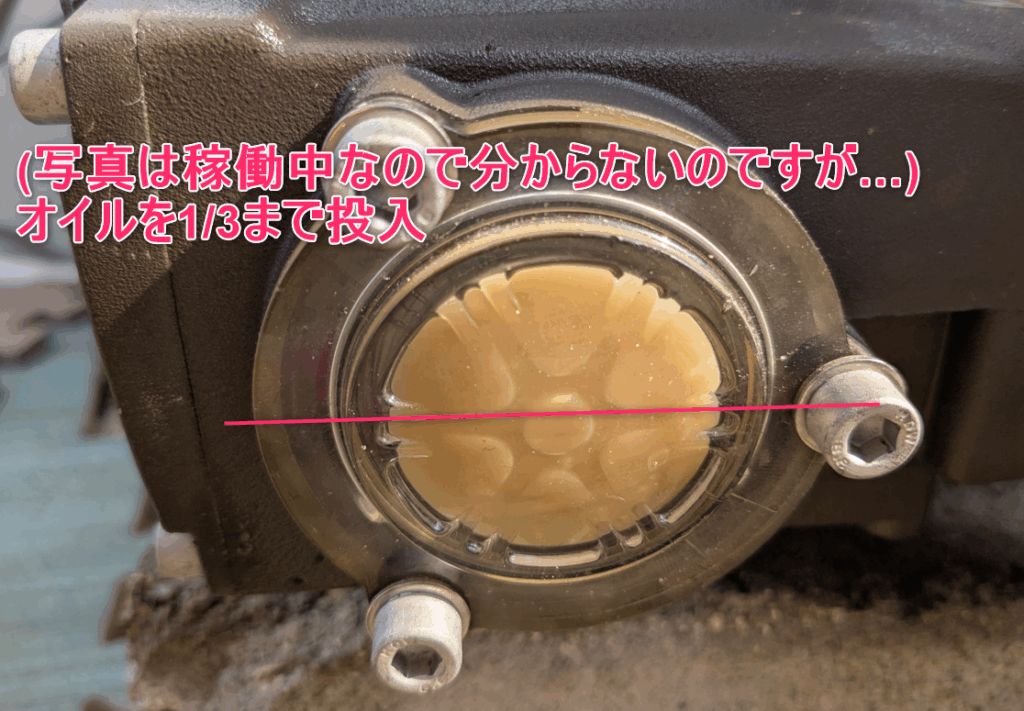

高圧ポンプに潤滑用オイルを注入します。15W-40の自動車、バイク用オイルを使用。

オイルを投入

真横の窓から見た時、1/3 あたり

初回動作時は動作時間累計50時間。

2回目以降は200時間動作毎に交換してください。

オイルは少なくても多くても、トラブルの原因になるため、オイル量はしっかり確認してください。

オイルの抜き方、オイル交換の方法

高圧ポンプは金属部品がたくさん使われているため、定期的なオイル交換が必要です。

最低でも1シーズンごと(春夏秋冬)にオイル交換をお願いします。

交換ペースが早すぎて悪いことはなく、毎月交換すると、より良好にコンディション維持できます。

特に、使用頻度が高い夏場は1ヵ月毎に交換できたら、

ポンプを長持ちさせられます!

オイル交換方法

まずは事故防止のために、電源を抜く、制御盤内のブレーカーを落としていることを確認してください。

オイル抜きは下部のナットです。

緩めて、外すにつれてオイルが滴り落ちてきますので、オイルパンを受けて、こぼさないように回収しましょう。

抜いた後は、手締め&モンキーレンチで締め付けた後、上部からオイルを足します。

横の窓からオイル適正量を確認し、ポンプを稼働させます。

稼働初期は、僅かにオイル量が減ったように感じます。

オイル量が適正かどうか、定期的にチェックしましょう。

長く高圧ポンプを使うことができます。

オイルパンを下に設置

レンチでオイル抜きナットを緩めます

ナットが緩んだら、

指で軽く押し込みながら回すと、オイル漏れを防ぎやすい

オイルが落ちてこなくなったら、OK。元に戻して新しいオイルを追加します。

制御盤を開け、漏電ブレーカーが落ちていることを確認します。

1つのコンセントを繋ぎます。

①制御盤-単相200Vコンセント オス②制御盤-出力コンセント メス 安全のため、まだ繋ぎません!!!③高圧ポンプ-単相200Vコンセント オス 安全のため、まだ繋ぎません!!!

3つのコンセントのうち、1つだけを繋げたら、漏電ブレーカーをONにしましょう。

制御盤が起動します。

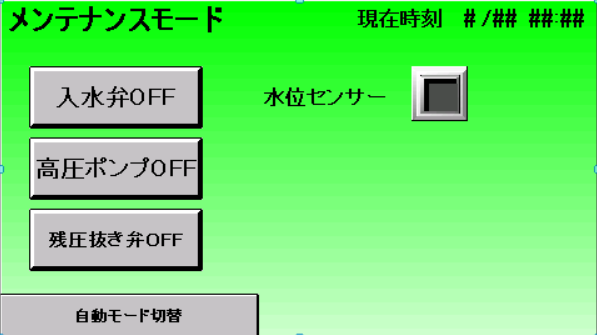

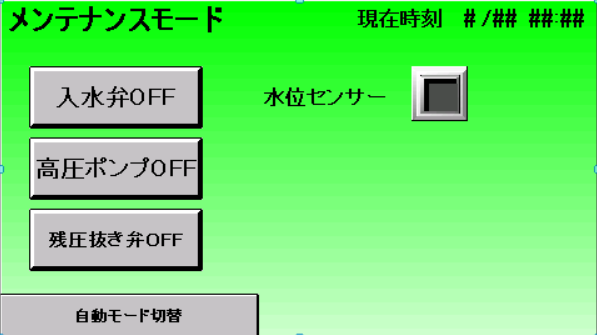

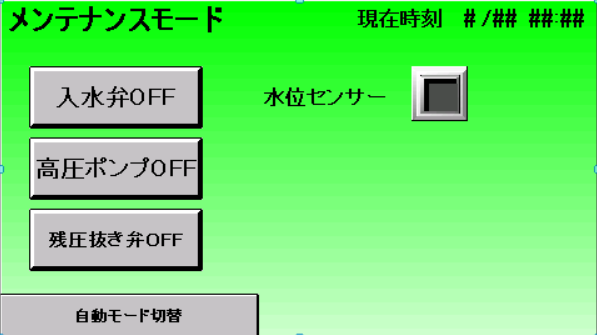

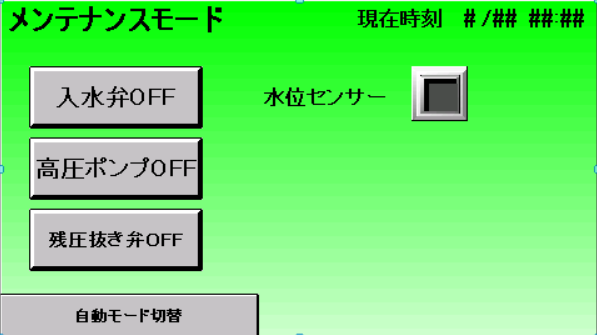

メンテナンスモードに移行して、試運転にいきたいのですが…

…が!

その前に必ずやって頂くことがあります。

漏電ブレーカーのテスト動作確認です。

漏電を検知出来ているか、検知した時にブレーカーを落として、漏電を避けることが出来るのかのチェックです。

もし、テスト動作確認が出来ていない時にトラブルになると、命に係わる重篤なトラブルや、火災に繋がる危険性があるため、必ずチェックしてください。

制御盤のコンセントだけ繋ぎます

ブレーカーをONに切り替えると、タッチパネルなどに通電します

テストボタンを押して、

OFFになることを必ず確認してください

OFFになればOKです

漏電ブレーカーのテスト動作が出来ない原因は?漏電ブレーカーのテスト動作確認とは?

結論から言うと、

電気工事士さんに依頼して、200Vコンセント周りの絶縁抵抗を測定、対応をお願いして頂くことが良いと思います。

漏電ブレーカーの機能は大きく2つあります。

1.漏電状態にあるかチェック

2.漏電状態を検知した場合、回路を遮断 ←テスト動作

テスト動作は私たちがボタンを押すことで、漏電した時と同じ状態を作り出します。

ですので、テスト動作が上手くいかないということは、漏電を検知出来ていないか、検知していたとしても遮断出来ていません。

本来の安全性が確保されていません。

ですので、必ずチェックをお願いいたします。

あくまで推測になりますが、原因はアースが上手く取れていないかもしれません。

絶縁抵抗を測定することで、定量的に把握できますので、電気工事士さんに依頼してください。

また、漏電ブレーカーも消耗品です。

交換推奨タイミングは13年とされています。

電気工事士さんであれば、交換できるように作っていますので、是非依頼して、末永くご使用ください。

漏電ブレーカーの動作に問題なければ、ONに切り替え、

タッチパネルを操作して、メンテナンスモードに移行します。

水道蛇口を開けると通水用電磁弁まで、水が流れます。

タッチパネル動作で低圧用電磁弁を動作させ、ポンプまで水を流してみましょう。

メンテナンスボタンをタップ

入水弁ON、高圧ポンプONでミストが放出されます

この時点で、ミスト放出設定が整いました。

動作ボタンを押すと、ポンプが動いて、ミストが放出されるでしょう。

ただし、1点注意が必要です。

末端はノズルを付けていなかったはずです。

ポンプを動かすと、ドボボボ…と水が出てきます。

その前に、濡れて困るものがないか、今一度確認してください。

末端ノズルを取り付けない理由は、高圧ホース内のゴミ洗浄です。

φ0.1mmノズルのゴミ詰まりを避けるため、パイプ内を洗浄しましょう。

確認出来たら、いよいよ動作です。

動作ボタンを押すと、ポンプが稼働。

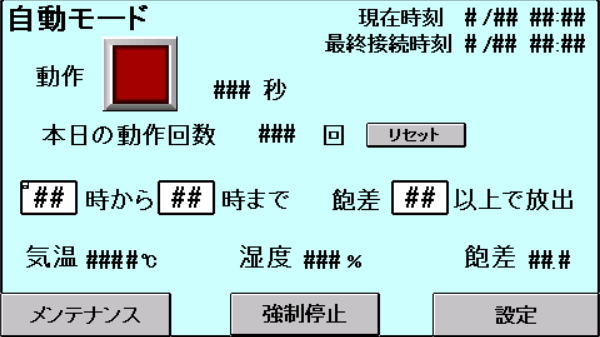

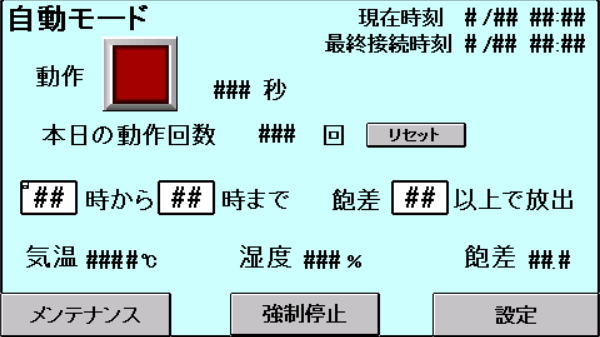

▼メンテナンスモードのタッチパネル 入水弁ON、高圧ポンプON、残圧抜き弁OFF

念の為、末端から5リットルくらい水を流したら、洗浄完了。

末端にも、微細ノズルを取り付けます。

もう一度、動作ボタンを押して、ミストを稼働させます。

細かい霧がノズルより出てきましたか?

次に行うことは圧力調整です。

圧力計を見ながら、動作時圧力が6MPa以下になるように調整ノズルを回転、調整してください。

6MPaを超えると、耐圧の低い部品が壊れてしまいます。

必ず、6MPa以下で使用してください。

末端ノズル、二重パッキンを付けて取り付けます。

これで、ミストが出るはず

圧力計を見ながら、

6Mpa以下になるよう減圧

動作中、設置場所を確認して

水が漏れていないかチェックしてください

水が漏れる原因と対策

水が漏れる場所は大きく3つあります。

1.ジョイントの付け根

2.微細ノズルのネジ部分

3.低圧用電磁弁や、フィルター、ポンプの付け根のネジ部分

締めるべき箇所が緩い、シールテープが上手く巻けていない…などが主な原因になります。

その他、ポンプを動作していると振動で緩んでくることもあるため、定期的にチェックをお願いします。

【水漏れ対策】ジョイントの付け根

水漏れした箇所のジョイントと高圧ホースが奥まで挿し込めているか確認します。

一旦、力を込めて挿し込んで、試運転しましょう。

そして、まだ漏れるようなら、一度取り外してやり直します。

取付作業STEP3を再確認して、作業しなおしてください。

高圧ホースの外した部分を3cmほど切断、バリ取り、挿し直します。

その際に、チェックリストをもう一度確認してくださいね。

・高圧ホース切断面が垂直になっているか?

・バリ取り作業で削りすぎていないか?

これでほとんどの場合は治るはずです。

【水漏れ対策】微細ノズルのネジ部分

もしかしたら、以下の可能性があります。

・パッキンが上手くはまっていない

・パッキンに損傷がある(切れ目、変形)

・ノズルのネジ山にゴミが付いている

二重パッキンを付けたまま、ミストノズルを水道水で洗ってみましょう。

パッキンのゴムが切れていないか、変形していないか、よく確認してください。

パッキンは消耗品なので、傷んでいる場合は交換します。

(販売時は5個ずつ、予備パッキンを同梱しています)

交換し、再度装着をお願いします。

ノズルを取り付ける際は工具無しで、指の力でしっかりと締め付けるだけで十分です。

【水漏れ対策】低圧用電磁弁や、フィルター、ポンプの付け根のネジ部分

STEP7のシールテープで水漏れしてしまう時の対応策を再確認してください。

その上で、以下の確認をお願いします。

・パッキンの損傷が無いか確認

・シールテープを巻きなおして、再度試す

・それでも漏れるなら、ダメ押しでF-119を使用

水が漏れた時についやってしまいがちなのが、締め込み過ぎてしまうこと。

締め込み過ぎて、ネジ山が潰れると、水漏れが止まらなくなってしまうため、その前に上記対応をお願いします。

締め込み過ぎて、ネジ山を壊してしまうオーバートルクが怖いです。

手で締めることを前提にしている箇所は、工具を使わないことをオススメします。

ワンタッチコネクタのパッキンが傷んでいないか確認

フィルター付け根のパッキンが傷んでいないか確認

シールテープの装着方向は

ネジを締め付ける方向と平行に

これで手動運転が出来る準備が整いました。自動運転できるよう、安全装置の取り付けを行いましょう。

水が無い時に、ポンプが空運転して壊れないよう、水位センサーを取り付けます。

水位センサーをコネクタ接続します

水位センサーの動作確認

素手で握ると、メンテナンスモードに動作表示されます

コネクタ部の防水性を上げるためにビニルテープ(同梱)で

グルグル巻きにします

ポンプの入水側ホース付け根に取り付けます

テープでグルグル巻きにしましょう

入水ON、残圧抜きOFFの状態で、

センサーが稼働しているか確認

自動運転時に

ポンプが空回りするしない対策が整いました

ここからは自動運転の設定を進めます。

Wi-Fi設定方法はセキュリティの関係上、販売時に別途お伝えする資料を参照ください。

自動運転にあたって、どの条件でミスト噴霧するかを設定します。

・時間 何時から何時まで動作

・飽差 飽差が~以上で動作(飽差は植物が光合成しやすい指標、高くなるにつれて、乾燥する)

・稼働時間 噴霧時間・インターバル時間(単位 秒)

タッチパネルを操作して、理想的な値を入力してください。

時間 日の出から、日の入り2時間前(季節によって変わります)

飽差 6以上で動作

稼働時間 50秒稼働 30秒インターバル

病気予防のため、基本的には葉を濡らしたくないと考える人も多いはず。

稼働させてみて、濡れやすい場所は無いか・・・など、確認の上、数値を調整してください。

経験上、濡れてしまう時は以下のパターンが多いです。

・早朝に稼働した

・何かにミストが当たっていて、霧状ではなく、水滴が当たっている

自動運転の画面に切り替え

タッチパネルを操作して、

数値を入力

基本的にはデータロガーの値が表示されています。

情報が古い場合は外付けの気温・湿度センサーの値が表示されています

お疲れ様でした。

これで作業は完了です。

ハウス内に全自動の飽差管理システムが導入されました。

特に夏場は気分的な涼しさも感じられるはず。

植物が光合成しやすい指標、飽差を適正に保ったり、穏やかな変動に出来るため、萎れにくくもなるでしょう。

意外と冬・春も乾燥して飽差が下がりやすいため、成長が早くなるはずです。

今後はオイル交換や消耗品交換などのメンテナンスをしつつ、末永くご使用ください。

ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

Q&A よくある質問

- ポンプ稼働時に、高圧ホースがハウス骨材と当たって振動音が出ます

-

布などの緩衝材を巻くのはどうですか?振動を軽減することが出来ます。

- ミストの放出条件が良く分かりません

-

時間・飽差の両方の条件が満たされた時にのみ、放出されます。どちらだけの時には放出されません。

(例:設定 6時から16時まで 飽差7の設定)A 7時で飽差6の時 放出されません

B 7時で飽差8の時 放出されます

C 12時で飽差20の時 放出されます

D 17時で飽差20の時 放出されません - エラー画面が出ました

-

エラーには数パターンあり、故障を防ぐように意図的に作っています。

表記に従って、解消していきましょう。ちなみに、エラー画面が出た場合、原因を解消したとしても

タッチパネルを操作しなければ、自動運転に戻らない仕様になっています。 - ノズルが詰まってしまった

-

ゴミ詰まり、カルシウム詰まりが考えられます。

40℃のお湯100ccに3gのクエン酸を溶かした水に、ノズルを分解して、20分沈めてください。

その後、水道水でよく洗浄し、再度取り付けてください。

設置のお手伝い

もしかしたら、取り付けやメンテナンスに不安があるかもしれません。

製造者の私が現地に行き、設置手伝いすることが出来ます。

移動・宿泊の実費+3万円をご負担お願いいたします。

ちなみに、設置依頼ではなく、設置手伝いです。

もし、私が完全に作業してしまうと、今後のメンテナンスで苦労してしまうと思いますので、

「取付作業の指導・お手伝い」という認識をお願いいたします。

ですので、現地お手伝い日には最低1人の現地スタッフさんを作業中同席お願いいたします。

一緒に作業しつつ、取付・メンテナンス方法をしっかりとお伝えいたします。

補助金・助成金の利用

補助金・助成金を利用いただいての納品実績が数件あります。

自分で企画書を全て仕上げるのは難しい…と思う場合は、

行政書士さんにご協力の元、補助金申請に挑戦することも可能かもしれません。

お問合せにて、教えてください。

ちなみに、補助金・助成金の情報は、農協の窓口などはもちろん、市役所の商工勤労課、商工会議所も教えてくれるかもしれません。

メンテナンス、補修部品

悠々システムでは「修理する権利」を大事にしています。

消耗部品はAmazon等の通販で買える、汎用的なアイテムを出来る限り採用しているため、ほとんどの消耗品がDIYで取り換え可能です。

現在、消耗品リスト作成中